INFORMACIÓN

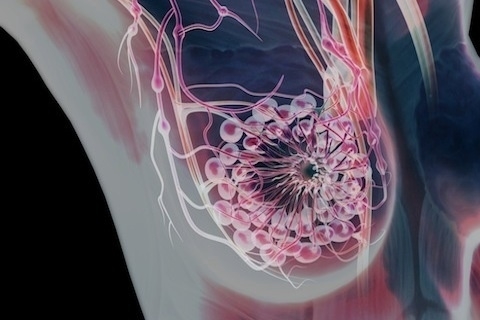

El Cáncer de mama es el más común en mujeres de todo el mundo y representa, según datos de la Organización Mundial de la Salud el 23% de todos los nuevos casos. Si se descubre en las primeras fases es curable y el 75% de las mujeres lo supera.

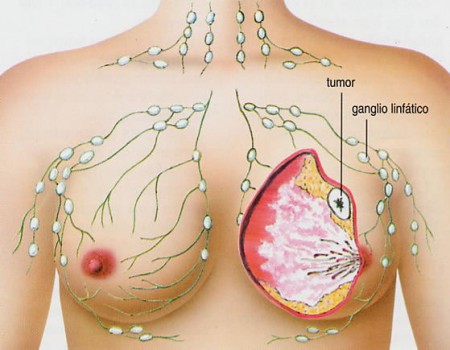

Tres de cada diez mujeres con cáncer de mama desarrollan la enfermedad avanzada: el tumor se extiende a los ganglios de las axilas o se esparce por otros tejidos del organismo y daña a otros órganos, como le ocurrió a Laia.

En estas situaciones, el pronóstico para la paciente es aciago, puesto que no existe cura y el tratamiento se enfoca en intentar retrasar el progreso de la enfermedad. Más del 90% de las mujeres con cáncer mamario en fase avanzada o metastásica muere antes de cinco años tras recibir el diagnóstico.

Los datos más actuales de la OMS correspondientes a 2012 señalan que había 14.1 millones de personas diagnosticadas con cáncer ese año, de las cuales murieron 8.2 millones. En las últimas cuatro décadas se han producido enormes avances científicos que han hecho posible que dos de cada tres tumores se curen por completo o, al menos, se cronifiquen, es decir, que se debe tomar medicamento de por vida para mantener a la enfermedad a raya, como ocurre con el sida. Aun así hay tumores extremadamente difíciles de tratar, como los del páncreas o los cerebrales. Y las previsiones sobre esta enfermedad no son halagüeñas: según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, pos sus siglas en inglés), un organismo que forma parte de la OMS, uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres padecerá, en algún momento de su vida, esta enfermedad.

En México cada año se estima que fallecen 78,719 personas a causa del cáncer, según información de Cancer Research UK.

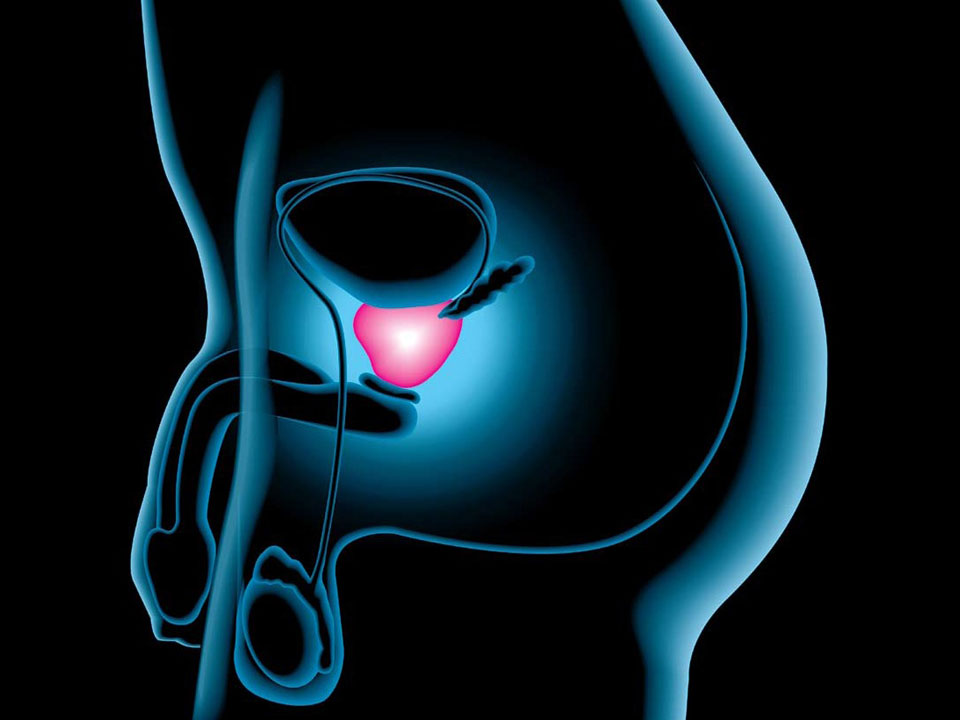

El tumor más mortífero es el de pulmón, que representa el 9% de las muertes, seguido por próstata, estómago y mama; los tres juntos abarcan un 25% de los casos. A nivel mundial las cifras son muy similares; el de pulmón encabeza la lista y ocasiona cerca de 20% del total de decesos por cáncer.

“Lo sorprendente es no padecer cáncer”, afirma Carlos López, Biólogo Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. “Es una enfermedad que nos hace sentir extremadamente vulnerables y que más que ninguna otra muestra la fragilidad humana”.

Un viejo conocido.

El cáncer es tan viejo como la propia vida. Hace 3,800 millones de años, cuando los organismos unicelulares se transformaron en pluricelulares, empezaron a replicar su ADN. A veces cometían errores y cuando esos errores afectaban a genes importantes, comenzaban los problemas. De hecho, no hay ser vivo multicelular que este libre depadecerlo, desde las plantas a los mamíferos o las aves, todos están expuestos a desarrollarlo.

Los más mortales:

Pulmón 19.4% de las muertes; hígado, 9.1%.

Estomago 8.8% de las muertes; colon y recto, 8.5%.

Mama 6,4% de las muertes; esófago, 4.9%.

Próstata 3.7% de las muertes.

Datos de la OMS 2012.

A pesar de que la percepción popular es que estamos ante una epidemia mundial, y hay quienes señalan como culpables a las sustancias químicas a las que estamos expuestos, a las antenas de los celulares o a la contaminación, los expertos apuntan al aumento de la esperanza de vida como causa de un mayor número de diagnósticos, puesto que con la edad se van acumulando más daños en el genoma que pueden generar tumores. También señalan nuestro estilo de vida: consumo de tabaco, ingesta de alcohol, obesidad o exposición prolongada a los rayos ultravioletas del sol.

El investigador Joan Massagué, director científico del Memorial SloanKettering de Nueva York, explica: “no hay que olvidar que tenemos cáncer cada día, pero el sistema inmune nos protege eliminando esos micro cánceres, células malignas precancerosas. Los casos que llegamos a ver en las consultas son aquellos que han logrado escapar de las defensas del organismo”.

Por su parte, el investigador Aznar-Benitah, del instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, quien descubrió que las células epiteliales cuentan con un reloj biológico interno que les dicta qué hacer, pone como ejemplo de esos micro cánceres que vencemos a diario los de la piel. “Cada vez que nos exponemos al sol se producen cientos de miles de mutaciones, que se acumulan. Si el sistema inmune no lograra reparar eso, deberíamos de estar todos con tumores saliéndonos por las orejas y no es así, sino que por lo general el cáncer se desarrolla en gente que es mayor, a partir de los 60. Y eso nos lleva a pensar en la capacidad tan grande que tiene el tejido no sólo de reparar los daños sino también de eliminar aquellas células que no puede reparar”.

El primer paso importante en la lucha contra la enfermedad se produjo hace 30 años, con la irrupción de la Biología Molecular, que permitió empezar a comprender que el cáncer se producía por una acumulación de daños en el genoma, que incidía en dos tipos de genes, hasta ese momento desconocidos: por un lado los oncogenes, que sufren daños y permiten el crecimiento de tumores, que cuando mutan pierden la capacidad de frenar a las células cancerosas.

Gracias a esos hallazgos se desarrollaron nuevas terapias, fármacos que a diferencia de la quimioterapia no estaban dirigidos a destruir las células cancerosas, sino a bloquear las actividades indeseadas que se presentaban como consecuencia de las alteraciones genéticas. Y de 2000 a 2010 eso han hecho a contrarreloj médicos y biólogos: desarrollar inhibidores y anticuerpos, nuevas herramientas para curar o cronificar al temido cáncer.

Pero eso no ha sido suficiente. Hace cuatro años se dio un nuevo paso. En 2010 se creó el Consorcio Internacional para el Estudio de los Genomas del Cáncer, donde participan varios países. El objetivo es descifrar el genoma de los tumores más frecuentes. México participa en este proyecto con el Instituto Carlos Slim de la Salud y el Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer, estudiando el genoma del cáncer de mama, cabeza y cuello. Francia, el de hígado. Estados Unidos investiga el de todos los tipos de tumor.

En 2015 se publicaron todos los datos, la intención es poder hacer tratamientos más personalizados y eficaces.

“No podemos tratar todos los tumores igual. Es necesario investigar la hoja de ruta de cada uno para desarrollar herramientas apropiadas para combatirlos”, señala María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en España.

“Seguramente, el cáncer de cerebro, como el glioblastoma, es el más complejo y difícil de curar”, asegura Alfredo Quiñones Hinojosa, neurocirujano mexicano del Hospital Johns Hopkins, conocido como Doctor Q y una referencia mundial en tumorologia cerebral. “La razón, dice, es que no entendemos su origen ni por qué de estos tumores, a pesar del tratamiento, siguen creciendo”.

El especialista explica una hipótesis, que él ha investigado: en el cerebro existen células madre cancerosas similares a las células madre sanas que permiten que tengamos un cerebro plástico; “creemos que estas células madre cancerosas son las que dan lugar a tumores agresivos y resistentes a la quimio y a la radio. Lamentablemente, es solo una hipótesis de la que no podemos estar aún 100% seguros. Estamos en una etapa aún muy embrionaria para llegar a entender la enfermedad”, explica el Doctor Quiñones.

El cáncer en el que este neurocirujano se especializa es primario, el que surge en primer lugar en el cerebro. Hay otros tipos, como el de mama, o el de pulmón, que causan metástasis y se extienden al cerebro, como le ocurrió a Laia. Para estos segundos si existen más posibilidades de tratamiento eficaz. Pero no para los primeros, en los que, además, la esperanza de supervivencia es muy baja.

Quizá este oncólogo mexicano ya dio con una forma de empezar a vencer a estos canceres, tal como público en la revista Clinical Cancer Research: extrae células madre del tejido adiposo de los pacientes (la grasa), llamadas mesenquimales, las modifica usando un virus y entonces “empleamos estas células como caballitos de Troya que van al cerebro, buscan las células madre cancerosas y las matan”, explica.

Con el virus, del que se ha desactivado su capacidad de infección, se modifica la célula madre de la grasa que luego se reintroduce en el tumor. Una vez ahí, las células comienzan a segregar una proteína que hace que las células cancerosas sean menos agresivas para que se puedan tratar con radioterapia y quimioterapia de manera más efectiva.

No es el único tratamiento experimental y novedoso desarrollado por el laboratorio que dirige el doctor Quiñones. “En lugar de virus, estamos usando también nanopartículas capaces de entrar en las células mesenquimales y modificar su funcionamiento”, indica. Por el momento, aunque ambas aproximaciones han sido exitosas, aún están lejos de probarse en humanos. “Al menos nos quedan 10 años para experimentar con personas”, señala Quiñones Hinojosa.

DESPERTAR AL SISTEMA INMUNE.

A comienzos de 2014, la revista Science publico una información en la que se afirmaba que la inmunoterapia, que es la estrategia que el medico Antoni Ribas investiga, oncólogo catalán que trabaja desde hace muchos años en estados Unidos, era, sin duda, el avance científico más importante del año anterior. Se trata de una novedosa estrategia de abordar el cáncer,que en lugar de atacarlo directamente, libera el sistema inmune para que sea él quien lo ataque con toda su fuerza.

Aunque dentro de la inmunoterapia hay distintas aproximaciones, la que mejores resultados está dando es aquella que persigue quitarle los frenos a nuestras defensas. Tenemos un sistema inmune que está preparado para luchar contra amenazas externas, no internas. Por ello tiene una serie de “frenos” que evitan que amenace a nuestro propio organismo. De no ser así, padeceríamos una multitud de enfermedades autoinmunes, explica Antoni Ribas, del programa de inmunología de los tumores en la Universidad de California, en los Ángeles.

Este investigador ha identificado dos inhibidores o frenos, el CTLA-4 y el PD-1, que por el momento son las moléculas más estudiadas y en las que se basan los ensayos clínicos. Y ha desarrollado fármacos capaces de desactivar esos frenos. En un estudio con 135 pacientes que presentaban melanoma, un cáncer de piel muy agresivo, les suministró un anticuerpo dirigido contra PD-1. El 30% de los pacientes respondieron y la enfermedad, intratable hace tan sólo cuatro años, remitió. Y lo más esperanzador: no se ha vuelto a reproducir. En otro estudio liderado por Jedd Wolchock, del Memorial Sloan Kettering de Nueva York, se trató a 53 pacientes con dos anticuerpos distintos, uno dirigido a PD-1 y otro a CTLA-4. Cuatro de cada diez respondieron al tratamiento y esa cifra aumento a 53% cuando se combinaban ambos fármacos. Eso sí, estos tratamientos tienen graves efectos secundarios, porque al quitarle los frenos al sistema inmunológico éste también se vuelve contra el organismo: uno de cada cinco pacientes desarrolla enfermedades como colitis nerviosa. Con todo, esta terapia no es efectiva contra el cáncer de mama.

Dentro de las inmunoterapias también se incluyen las llamadas vacunas contra el cáncer. Aunque se conoce este tratamiento como “vacuna”, el término suele generar confusión, porque a diferencia de lo que ocurre con otras enfermedades, como el sarampión o la varicela, estas vacunas no previenen que aparezca el cáncer, sino que lo tratan; son, por tanto, terapéuticas. Lo que hacen es tratar de reforzar la capacidad natural del cuerpo para defenderse a sí mismo.

Una de las vacunas más prometedoras es el Racotumomab, fármaco desarrollado por el Centro de Inmunología Molecular de la Habana y el laboratorio Elea de Argentina.

Está dirigida a aquellas personas que sufren cáncer de pulmón, el que más muertes al año acarrea. Consiste en un antígeno, sustancia que estimula una respuesta inmunitaria especifica que hace que nuestras defensas “vean” las células enfermas y las eliminen.

La gran noticia es que esta vacuna terapéutica carece de efectos adversos, aunque solo se puede aplicar en una etapa concreta de desarrollo del tumor. Antes o después no es efectiva. Además del cáncer de pulmón, también se investiga para cáncer de mama.

LOS ACENTOS AL GENOMA.

Algunos tumores son causados por factores externos que alteran nuestro material genético. Todas las células de nuestro organismo contienen los mismos genes, que son las unidades en que está dividido nuestro ADN y que las hacen funcionar. Ahora bien, para que una célula de la piel haga un trabajo distinto que una del corazón, esos genes tiene que estar regulados en forma diferente. Eso es la epigenética. De alguna manera, es como si el ADN fuera el abecedario y la epigenética los acentos, las cursivas, las mayúsculas, la puntuación, todo aquello que hace que las palabras tengan un sentido determinado.

Factores como el tabaco, el alcohol o las grasas saturadas pueden influir sobre la epigenética y producir enfermedades como el cáncer. Existen fármacos ya aprobados que ayudan a revertir estas alteraciones epigenéticas, sobre todo en pacientes que padecen linfomas y leucemias. Lo que hacen es devolverle la expresión adecuada a los genes y en las células sanas tienen muy poca toxicidad. “En el futuro se tendrán que desarrollar más fármacos epigenéticos pero tendrán que ser más específicos”, señala Carlos López Otin, bioquímico y codirector del proyecto español para la secuenciación del genoma de la leucemia linfática crónica.

El principal problema de los tumores es que se esparcen por el cuerpo, es decir, que producen metástasis. El principal escollo para evitar la metástasis es que muchas veces es indetectable hasta que se forma un tumor de cierto tamaño. Y entonces, en muchas ocasiones, es imparable. ¿Y si se pudiera detectar mucho antes?

Investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) llevan años trabajando con nanopartículas de oro para intentar desarrollar laboratorios diminutos y portátiles, del tamaño de un chip, que detecten marcadores de proteínas de cáncer en la sangre. Aunque es extremadamente pequeño, el chip que han desarrollado alberga varios sensores distribuidos en una red de microcanales de fluídos, que permiten hacer varios análisis a la vez. En su superficie hay nanopartículas de oro recubiertas de un receptor de anticuerpo que puede atraer a marcadores tumorales.

“El funcionamiento es sencillo, se inyecta una gota de sangre en el chip; la sangre circula por los microcanales y si contiene marcadores de cáncer, se adhieren a las nanopartículas. Lo que provoca cambios que el dispositivo monitoriza y analiza para hacer una evaluación directa del riesgo que tiene el paciente de desarrollar cáncer”, explica el físico Romain Quidant, del ICFO.

Estos chips ya están en el mercado. Y estos físicos cuánticos también tratan de dar con una terapia más eficiente y menos invasiva para combatir el cáncer mediante el uso de luz láser y nanopartículas de oro. “La idea es recubrir nanopartículas de oro con moléculas que puedan reconocer las células cancerosas, comenta Romain, quien lidera este proyecto. Una vez dentro del organismo, al encontrar una célula enferma se adhieren a ella. Entonces entra en acción la luz láser: las nanopartículas de oro tienen la peculiaridad de propiciar un tipo de resonancia óptica denominada resonancia plasmón. Al ser sometidas al láser, las nanopartículas de oro se calientan por efecto de la resonancia plasmón hasta el punto de llegar a quemar el tejido enfermo”.

Esta investigación está en fase de pruebas de laboratorio invitro sobre células aisladas; el siguiente paso era inyectar esas partículas en animales para ver si ayudan a localizar y eliminar a las células cancerosas. “A diferencia de la quimio o la radioterapia, se espera que estas técnicas destruyan un tumor sin afectar al resto de tejidos sanos que lo rodean”, puntualiza Quidant.

Por el momento, todas estas terapias y estrategias son experimentales.

A Manuel Esteller, experto en epigenética, le gusta poner como ejemplo a Freddy Mercury, de la banda de rock Queen. El oncólogo asegura que si el músico hubiera logrado vivir un año más, lo más probable es que no hubiera muerto de sida, porque poco después de su muerte se hallaron los retrovirales que cronifican la enfermedad. Quién sabe. La ciencia avanza a pasos de gigante, y en los próximos años estas terapias podrían comenzar a dar exitosos frutos.

RADIO 223, OTRA OPCIÓN.

Entre el 65 y 80% de los mexicanos que tiene cáncer de próstata en etapa avanzada desarrollan metástasis ósea. Para tratar a estos pacientes, el Instituto de Física de Noruega creó un nuevo fármaco radiactivo, del cual se hacen las primeras pruebas en México, explica Enrique Estrada Lobato, jefe de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Cancerología. “Los tratamientos que se utilizan en medicina nuclear están hechos a base de yodo 131, elemento que emite unas pequeñas partículas llamadas beta, sin embargo, como son pequeñitas se necesita una cantidad grande para que sean efectivas”. El nuevo fármaco, llamado Radio 223 emite partículas 7,000 veces más grandes que las beta y la energía que deposita en las células tumorales es 300 veces más alta, por lo que se requieren cantidades menores para destruir la célula tumoral.

FÍSICA PARA DETECCIÓN

Con el propósito de contribuir a la detección del cáncer de mama, Gerardo Herrera Corral y su equipo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) trabajan en una nueva técnica para realizar mamografías, a partir de la experiencia que han adquirido en la instrumentación para física de altas energías en el proyecto ALICE, del Gran Colisionador de Hadrones. Con esta técnica, en etapa de investigación y desarrollo, se visualizan estructuras muy pequeñas que podrían desencadenar esta enfermedad. “La llamada radiografía por contraste de fase es buena para la detección de estructuras tubulares y microcalcificaciones, señala Herrera. La ventaja esla obtención de mejores imágenes que permitan la visualización de anomalías que la técnica tradicional no permite”, destaca.

Contacto

Instituto de Cancerología y Medicina Avanzada

Atención Telefónica: Lunes a Domingo de 10:00 a 17:00 hrs.67120192